Sebbene Nicephore Niepce sia accreditato come l’inventore della fotografia (e quindi definibile come padre della fotografia moderna), egli sperimentò le prime tecniche fotografiche durante gli anni 1820 (la prima fotografia sopravvissuta risale al 1826 circa), le sue fotografie richiedevano un tempo di esposizione estremamente lungo e i risultati erano imperfetti. Louis Daguerre perfezionò il lavoro di Niepce durante gli anni 1830 con la creazione del dagherrotipo che richiedeva solo pochi minuti di esposizione e produceva un’immagine nitida e chiara. I dettagli di questo processo furono resi noti nel 1839 e questa data è considerata l’inizio della fotografia come mezzo di comunicazione. Le scoperte e gli sviluppi successivi, compresi quelli di Henry Fox Talbot, continuarono a rendere la fotografia più facile e accessibile.

Nelle sue prime forme, la fotografia era vista come uno strumento scientifico e il suo primo uso pratico fu in botanica e archeologia. Nonostante le innovazioni nel campo della fotografia artistica questo uso rimase importante con fotografi come Eadweard Muybridge, noto per i suoi studi sul movimento negli anni 1870, continuando a sfruttare le sue applicazioni scientifiche. Quando il mezzo si diffuse e divenne più accessibile, i fotografi iniziarono a sperimentare, producendo ritratti e tableaux, questi ultimi spesso ispirati da opere storiche e letterarie. Ci furono diverse figure chiave in questo movimento, tra cui John Edwin Mayall, Julia Margaret Cameron, Charles Dodgson (Lewis Carroll) e Oscar Rejlander nel Regno Unito. Negli Stati Uniti fotografi come F. Holland Day, Alfred Stieglitz e Edward Steichen aprirono la strada, con Stieglitz che introdusse la fotografia nelle collezioni dei musei e nelle gallerie d’arte.

Come parte del tentativo di far riconoscere il loro lavoro accanto ad altre forme d’arte più affermate, questi fotografi adottarono il linguaggio e i valori delle belle arti. Questo può essere visto nel libro di Henry Fox Talbot The Pencil of Nature (1844). Questa fu una delle prime raccolte di fotografie ad essere pubblicata commercialmente e ogni immagine era accompagnata da una breve descrizione che spiegava la scena e i processi coinvolti nella sua cattura. Il libro utilizza la terminologia artistica e dimostra chiaramente come Talbot ha inteso la fotografia moderna in termini di immagine dipinta.

Pittorialismo: La fotografia come arte

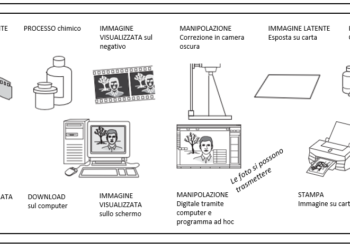

Tra il 1889 e il 1914, si sviluppò il movimento pittorialista internazionale. I pittorialisti enfatizzavano la bellezza rispetto all’accuratezza dei fatti, producendo immagini a fuoco morbido con qualità pittoriche. Per ottenere questo hanno inventato una varietà di tecniche di camera oscura per alterare l’immagine durante il processo di sviluppo, spesso aggiungendo colore, pennellate visibili o altre manipolazioni della superficie.

Nuove società fotografiche, focalizzate sullo stile pittorialista aiutarono a definire e diffondere il movimento. I gruppi includevano la Linked Ring Society (1892) in Inghilterra, il Club de Paris (1894) in Francia e il Vienna Camera Club (1891) in Austria. Il gruppo Photo-Secession (1902) a New York divenne uno dei gruppi pittorialisti più influenti e contò Edward Steichen, Alfred Stieglitz, Clarence H. White, Frank Eugene, F. Holland Day e Gertrude Käsebier tra i suoi membri.

Fotografia “straight”

Nata intorno al 1904, la Straight Photography (una delle tante forme della fotografia moderna) cercò di fare una registrazione veritiera di ciò che il fotografo vedeva. È solitamente considerata il primo movimento della Fotografia Moderna e il punto in cui i fotografi cessarono di cercare di imitare i modi artistici stabiliti. Nel complesso, le immagini non venivano manipolate né durante lo scatto né con processi di post-produzione in camera oscura (anche se c’è qualche variazione significativa su questo punto). Le immagini tendevano ad enfatizzare un’attenta inquadratura, una messa a fuoco nitida e dettagli chiari, utilizzando questi tratti per distinguere la fotografia da altri media visivi. I fotografi fotografavano il mondo che li circondava. E l’industrializzazione portò ad un aumento della fotografia urbana, in particolare una grande varietà di scene di strada.

Lo stile fu ampiamente promosso da Alfred Stieglitz come una forma più pura di fotografia rispetto al pittorialismo (che egli per primo annunciò, ma dal quale poi si allontanò). Altre figure chiave del movimento furono Paul Strand (che produsse alcune delle prime immagini iconiche e influenzò Stieglitz), Ansel Adams e Edward Weston che fondò il Gruppo f/64 nei primi anni Trenta e produsse immagini incentrate sull’Ovest americano. In definitiva, la Straight Photography servì come base per la maggior parte delle innovazioni fotografiche nei successivi 60 anni, comprendendo il fotogiornalismo, la fotografia documentaria, la fotografia di strada e “l’estetica dell’istantanea”.

Futurismo

All’inizio sembrava che la fotografia tradizionale non si adattasse agli obiettivi artistici dei futuristi italiani che erano in preda alla velocità, al dinamismo e all’energia violenta. Fu solo con l’invenzione del “fotodinamismo” nel 1911 che il Futurismo diede il proprio contributo alla fotografia moderna. Il termine fu introdotto dai fratelli Anton Giulio e Arturo Bragaglia che usavano la loro macchina fotografica per indurre un senso di “vertigine visiva” creando movimento fotografico attraverso esposizioni multiple. Infatti, Anton aveva pubblicato la prima di tre edizioni del suo libro Fotodinamismo Futurista nel 1911 e le sue teorie furono ben accolte nei circoli fotografici e ampiamente adottate da altri artisti europei d’avanguardia. Questi primi esperimenti di movimento e ritrattistica – Fortunato Depero, per esempio, produsse una serie di autoritratti “gestuali” durante la prima ondata – definirono più o meno la fotografia futurista fino a quando Marinetti e Tato pubblicarono il “Manifesto della fotografia futurista” nell’aprile 1930.

Il manifesto diede vita a un decennio che è ampiamente considerato il più produttivo nelle arti fotografiche italiane. Fu un decennio che vide la fotografia fondersi con altre forme d’arte futuriste come la danza, la pittura e la performance. Filippo Masoero, per esempio, sviluppò nuove concezioni di spazio e movimento fotografando le città italiane dalla cabina di un aereo. E, come altre scuole europee, anche i futuristi erano attratti dall’immagine in movimento: “il mezzo espressivo più adatto alla complessa sensibilità di un artista futurista”, come diceva il suo manifesto. Anche se rimane poco del primo cinema sperimentale futurista, il melodramma futurista Thais di Anton Bragaglia del 1917 è una testimonianza ampiamente esposta dell’eredità cinematografica del movimento.

Costruttivismo e Bauhaus

Il metodo artistico sia del Costruttivismo che del Bauhaus abbracciava l’idea di una nuova tecnologia per un nuovo mondo. La loro fotografia (come la loro arte in generale) era caratterizzata da una precisione e semplicità geometrica che vedeva l’artista assumere il ruolo di tecnico. Mentre un folto gruppo sperimentò il mezzo, le due figure di spicco della fotografia costruttivista russa furono El Lissitzky e Aleksander Rodchenko, entrambi investiti dall’idea che l’arte moderna dovesse aiutare a “costruire” (da cui Costruttivismo) piuttosto che riflettere o rappresentare semplicemente il mondo reale. El Lissitzky era un architetto qualificato che aveva prodotto autoritratti “moderni” che equiparavano il ruolo del fotografo a quello di un ingegnere. Nel suo famoso autoritratto del 1924, noto come Il costruttore, per esempio, El Lissitzky forma il centro di un montaggio geometrico con una mano sovrapposta con un compasso, un cerchio disegnato (prodotto presumibilmente dal compasso) e una tipografia moderna (san serif). Rodchenko, d’altra parte, era ampiamente considerato un fotogiornalista ma, avendo presentato sei fotografie, tra cui Madre e Cortile di Vhutemas visto dall’alto, alla mostra del 1928 Dieci anni di fotografia sovietica, ricevette un premio speciale per aver inventato un genere del tutto nuovo – la “fotografia tecnica” – che era una miscela (o costruzione) di fotografia documentaria e artistica.

Il Bauhaus potrebbe essere definito in modo simile da due artisti pionieri, László Moholy-Nagy e Walter Peterhans. Fino alla loro nomina alla scuola del Bauhaus nel 1929, la macchina fotografica del Bauhaus era stata usata semplicemente per scopi di documentazione. Avendo stabilito una scuola di fotografia dedicata (all’interno del dipartimento di pubblicità) i due uomini svilupparono una cultura di sperimentazione d’avanguardia basata sulle due posizioni estetiche della scuola conosciute come la “Nueue Optik” (Nuova Visione) e la Neue Sachlichkeit (Nuovi obiettivi). In questo spirito, Moholy-Nagy produsse una serie di composizioni di nature morte che chiamò “fotogrammi” (creare immagini mettendo oggetti su carta fotografica ed esponendoli alla luce) che furono ispirati dai ben noti “Rayographs” di Man Ray. Peterhans, nel frattempo, era meglio conosciuto per le sue immagini di natura morta di oggetti quotidiani di cui rivelava le forme e le texture attraverso accurate strategie di illuminazione che conferivano ai suoi oggetti un effetto ultraterreno.

Fotografia dada e surrealista

Spinti dagli effetti devastanti della prima guerra mondiale, i grandi movimenti internazionali Dada e Surrealismo cercarono di creare un nuovo tipo di arte che riflettesse il caos e l’assurdità della vita moderna. Più preoccupati dai concetti che dall’estetica, abbatterono le tradizionali barriere tra i diversi tipi di arte, utilizzando la fotografia come un importante mezzo di espressione (anche il film surrealista fu una forza e un argomento profondamente esplorato). Le fotografie seguivano i principi dei movimenti presentando oggetti che erano stati dissociati dal loro contesto abituale, forme umane distorte e compositi fotografici. Queste immagini miravano ad invertire la comprensione di ciò che era normale da parte degli spettatori e ad offrire nuove prospettive su questioni sociali e politiche.

Lavorando a Parigi tra il 1897 e il 1927, Eugene Atget si considerava un fotografo documentarista che catturava le attrazioni della città vecchia. Il suo lavoro, tuttavia, ebbe un profondo impatto su molti surrealisti, da Andre Breton a Pablo Picasso. Man Ray acquistò un certo numero di sue fotografie negli anni ’20 e fu ispirato dal suo uso della luce e del riflesso e dalle sue immagini di manichini di negozi. Come uno dei fotografi più prolifici del movimento surrealista, Man Ray creò alcune delle sue fotografie più famose tra cui Le Violon d’Ingres (1924). Inoltre, sperimentò una serie di tecniche tra cui la solarizzazione e i fotogrammi (che chiamò Rayographs) in cui gli oggetti venivano posati direttamente su carta sensibile alla luce.

Anche il fotomontaggio divenne una tecnica importante e questo fu sperimentato da artisti come George Grosz, John Heartfield e Hannah Hoch, tutti associati al ramo Dada di Berlino. Il fotomontaggio apparve per la prima volta nel 1916 e i primi lavori sottolineavano l’inutilità della guerra; il mezzo continuò ad essere usato per commenti politici e sociali durante la prima guerra mondiale. Il fotomontaggio fu poi adottato dai surrealisti e può essere visto nel lavoro di Salvador Dalí. Altri fotografi associati al Surrealismo includono Brassaï, Dora Maar, Raoul Ubac, Claude Cahun e Manuel Álvarez Bravo.

Fotografia di moda

Anche se ci sono esempi precedenti di alta moda ritratta in fotografia, il primo servizio di moda moderno è attribuito a Edward Steichen, che fotografò abiti disegnati da Paul Poiret per il numero di aprile 1911 della rivista Art et Decoration. Queste immagini definirono il genere in quanto non si limitavano a registrare l’aspetto degli abiti, ma trasmettevano anche un senso dell’abito e di chi lo indossava. Il campo della fotografia di moda crebbe rapidamente durante gli anni ’20 e ’30, con riviste come Vogue e Harper’s Bazaar che aprirono la strada e impiegarono famosi fotografi interni come Horst P. Horst, George Hoyningen-Huene, Cecil Beaton e Martin Munkacsi.

Nel dopoguerra emersero nuovi nomi nel campo come Lillian Bassman, Norman Parkinson, Richard Avedon, Irving Penn e David Bailey e molti di questi fotografi favorirono un approccio più spontaneo ed energico. Irving Penn notò che il suo ruolo era “vendere sogni, non vestiti” e di conseguenza le immagini si concentrarono sempre più sulle donne moderne e le loro attività. La dichiarazione di Penn cattura anche la tensione tra arte e commercio che è evidente nella fotografia di moda e questa sovrapposizione continua a guidare la creatività e l’innovazione nel campo.

Fotogiornalismo

L’età d’oro del fotogiornalismo iniziò negli anni ’30 in Europa e fu associata, nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, a riviste come Paris Match e Life. I fotogiornalisti si affidavano alla fotografia per documentare e raccontare una notizia, a volte come parte di un resoconto giornalistico scritto e a volte indipendentemente in un foto-saggio. I sostenitori aderivano a rigorosi standard di onestà e obiettività per registrare gli eventi. I primi fotogiornalisti famosi includono Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Margaret Bourke-White, Agustí Centelles, Tony Vaccaro ed Erich Salomon.

Fotografia documentaria

La fotografia documentaria ha stretti legami con il fotogiornalismo (altra branca della fotografia moderna molto utilizzata), portando molti degli stessi segni distintivi con entrambi i termini usati per descrivere la fotografia che fa la cronaca di persone o luoghi, registrando eventi storici significativi. I fotografi documentaristi, tuttavia, tendevano ad essere meno influenzati dal bisogno di catturare le ultime notizie o di spiegare e intrattenere attraverso le loro fotografie. Questo ha permesso loro di impegnarsi in progetti a lungo termine, registrando ciò che hanno visto e sperimentato per un periodo di tempo e questo spesso ha permesso loro di evidenziare la necessità di una riforma in qualche modo.

Anche se esisteva molto prima (c’è un grande corpo di fotografie documentarie relative alla guerra civile americana), questo stile di fotografia moderna arrivò all’attenzione popolare intorno al 1935, quando la Farm Security Administration negli Stati Uniti reclutò famosi fotografi come Walker Evans, Dorothea Lange, Gordon Parks, Russell Lee e Jack Delano per documentare lo stile di vita americano. Il programma durò fino al 1944 e raccolse una vasta documentazione pittorica degli americani durante la Grande Depressione.

Fotografia astratta

La fotografia astratta si riferisce a immagini non oggettive che possono essere create usando materiali, processi o attrezzature fotografiche. Come tutte le opere d’arte astratta, le immagini risultanti non rappresentano il mondo degli oggetti, ma possono avere associazioni con esso. I primi esempi di fotografia astratta sono apparsi a metàth del 19° secolo in immagini di esperimenti scientifici che sono stati poi visti da un punto di vista artistico. Le prime fotografie intenzionalmente astratte furono le Vortographs di Alvin Langdon Coburn nel 1916. László Moholy-Nagy’s I fotogrammi e i Rayographs di Man Ray sono esempi noti di fotografia astratta negli anni venti. La fotografia astratta divenne un movimento più definito dopo la seconda guerra mondiale, grazie a fotografi come Aaron Siskind, Henry Holmes Smith, Lotte Jacobi e Minor White.

Fotografia di strada ed estetica dell’istantanea

La fotografia di strada (forse una delle tipologie di fotografia moderna più conosciuta e praticata ai giorni d’oggi) ritrae incontri o situazioni spontanee sulla strada della città. Un primo pioniere del genere fu Paul Martin che scattò immagini non esposte di persone a Londra durante la fineth del XIX e l’inizio del XXth secolo. Questa idea di spontaneità e di catturare le attività quotidiane delle persone fu ulteriormente sviluppata durante gli anni ’30 dal Mass Observation Project che cercò di registrare la vita nelle strade della Gran Bretagna attraverso trascrizioni di conversazioni e fotografie sincere. Nei primi anni 1950 Henri Cartier-Bresson sviluppò il concetto di “momento decisivo”. Questo era il punto in cui “forma e contenuto, visione e composizione si fondevano in un tutto trascendente” e applicò questa idea alla sua fotografia di strada e documentaria. Altri praticanti chiave di questo stile furono Helen Levitt, che catturò la vita nei vicini quartieri di New York negli anni 40 e 50, e Joan Colóm, che esplorò il quartiere Raval di Barcellona negli anni 60.

L’estetica dell’istantanea è strettamente associata alla fotografia di strada e si è sviluppata con l’introduzione della macchina fotografica a mano, che ha permesso ai fotografi di catturare un istante della vita quotidiana osservato con precisione. I primi praticanti includono Lisette Model e, soprattutto, Robert Frank, il cui libro The Americans (1958) fu enormemente influente nella fotografia americana del dopoguerra. La mostra del Museum of Modern Art del 1963 delle istantanee precedentemente sconosciute di Henri Lartique fu fondamentale per l’accettazione del genere nei circoli fotografici tradizionali. Altri fotografi come Garry Winogrand, Joel Meyerowitz, Nan Goldin e Wolfgang Tillmans adottarono in seguito l’estetica dell’istantanea per enfatizzare i soggetti e le immagini di tutti i giorni, anche banali – immagini che erano spesso sfocate, stortate o inquadrate in modo erratico – assomigliando alle istantanee di un fotografo dilettante.

Dalla Fotografia moderna alla fotografia postmoderna

Le innovazioni fotografiche hanno tenuto il passo con gli sviluppi dell’arte in generale, e proprio come il Postmodernismo sostituì il Modernismo, un modello simile seguì all’interno della fotografia. La fotografia postmoderna si avvale così di tutti i precedenti stili e movimenti fotografici e artistici mentre agisce come strumento per gli artisti concettuali che tipicamente utilizzano una gamma di media nella produzione del loro lavoro.

L’etica generale che riunisce i vari filoni dell’arte postmoderna è che non ci sono “regole” e l’arte postmoderna chiederà molto spesso allo spettatore di riflettere su ciò che l’arte è o dovrebbe essere. In effetti, una delle caratteristiche che definiscono la fotografia postmoderna è l’idea del “banale”, e fotografi come Lee Friedlander, William Eggleston, Jeff Wall e Andreas Gursky hanno tutti cercato di riesaminare il soggetto “banale” (o “noioso”) attraverso la loro macchina fotografica. Questi fotografi condividono anche una preferenza per il colore; un allontanamento abbastanza chiaro dalla fotografia moderna che era stata tipicamente resa in monocromia nitida o espressionista.

Uno dei saggi più influenti sulla fotografia postmoderna fu “L’opera d’arte nell’epoca della riproduzione meccanica” di Walter Benjamin (1936). In esso, Benjamin affrontava direttamente l’idea di originalità e autenticità nell’arte, entrambe preoccupazioni chiave per il Postmodernismo. Benjamin sostiene che la “riproduzione meccanica” (la fotografia, in altre parole) ha rivoluzionato il mondo dell’arte. Prima dell’invenzione della macchina fotografica, per apprezzare l’arte, si visitava una galleria d’arte. Tuttavia, “facendo molte riproduzioni”, la macchina fotografica aveva permesso alle copie dell’opera d’arte di “incontrare” lo spettatore nel suo ambiente. Anche se la copia mancava dell'”aura” che circondava l’opera originale, Benjamin vedeva comunque questo come un positivo passo avanti – una “rottura della tradizione”, come la chiamava lui – perché la riproduzione di massa rendeva l’arte più ampiamente accessibile e quindi più democratica.

L’idea che le belle arti potessero prestarsi alla riproduzione di massa era popolare tra i postmoderni perché sfidava l’etichetta “elitaria” che era spesso attaccata all’idea delle belle arti. Molte di queste idee furono esplorate inizialmente attraverso la Pop Art e nella nuova libertà che permetteva agli artisti di integrare la cultura alta con quella popolare (o di consumo).

Il catalizzatore del cambiamento nel pensiero postmoderno fu il famoso saggio di Roland Barthes del 1968 “La morte dell’autore”. L’argomento di Barthes era che sapere quali fossero gli obiettivi dell’artista (la sua visione del mondo) era irrilevante per leggere l’opera d’arte e che il vero significato “apparteneva” non all’artista/creatore, ma piuttosto allo spettatore. Lo spettatore era quindi libero di interpretare l’opera d’arte come voleva e l’idea – o “mito” – del genio modernista maschile (Jackson Pollock o Andy Warhol) era effettivamente sfatato. In teoria, questo significava che non c’erano modi giusti o sbagliati di interpretare l’arte e come tale non ci poteva essere una sola verità definita – solo verità. Questa inversione di pensiero portò al crollo delle vecchie gerarchie moderniste (spesso chiamate “grandi narrazioni”) ed emerse una nuova generazione di artisti politicamente motivati, la maggior parte dei quali si occupava di esplorare l’idea di identità attraverso il concetto postmoderno di “sé”. Nel campo della fotografia, artisti come Cindy Sherman, Barbara Kruger, Robert Mapplethorpe, Molly Landreth, Zanele Muholi e Jeff Sheng esemplificarono questa oscillazione ideologica.

Si è tentati di pensare che in qualche modo i vecchi ideali modernisti fossero stati distrutti una volta per tutte, ma in realtà l’arte alta e il postmodernismo sanguinano l’uno nell’altro. In effetti, le pratiche dell’arte concettuale hanno dominato il mondo dell’arte durante gli anni Settanta e Ottanta e la fotografia, praticata da artisti del calibro di John Hilliard, Sherrie Levine, John Baldessari e Ed Ruscha, ha avuto un ruolo importante nella sfera concettuale.

Come risultato della costante innovazione degli artisti fotografici, la fotografia moderna è ora quasi universalmente accettata come un’opera d’arte e la maggior parte dei musei d’arte americani ed europei hanno un dipartimento fotografico, dedicato alla raccolta e all’esposizione della fotografia. Detto questo, alcune istituzioni sono state lente a riconoscere l’importanza della fotografia moderna, non ultima la Tate Modern di Londra che ha iniziato a far crescere la sua collezione solo nel 2009, avendo precedentemente considerato la fotografia solo come un’arte applicata, o comune.